例年8月に催される東北三大祭りの一つ、「青森のねぶた」。

この「ねぶた」ですが、そもそもが「ねぶたい(眠い)」からの名付けという説があります。

因みに青森以外では、弘前は「ねぷた」、津軽では「ねぶた流し」、秋田の米代川(よねしろがわ)流域から雄物川(おものがわ)流域にかけては「ねむり流し」。この「ねむり流し」という言葉は富山県にもあるそうです。

つまり、夏は眠いので、その眠気(ねむけ)を流してしまおうということです。

じゃあ、なぜ夏は眠いのでしょう?

それが、蚤(のみ)です。

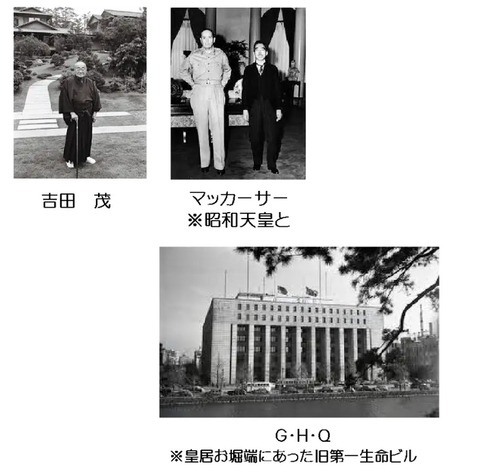

太平洋戦争終結後に日本に駐留した米軍が全国にDDTを振り撒くまでは、今では想像できないほど多くいて、日本人の眠りを妨げたのが蚤でした。

夏は、蚤に悩まされて安眠できない季節でした。

「ねむり流し」には、笹の葉に蚤を乗せて川に流す風習もあるそうです。

また、江戸時代の芭蕉の俳諧の中には、「蚤をふるいに起きる暁」(明け方にどうしても眠れなくて着物の蚤を払いに起きた)という一節もあるそうです。

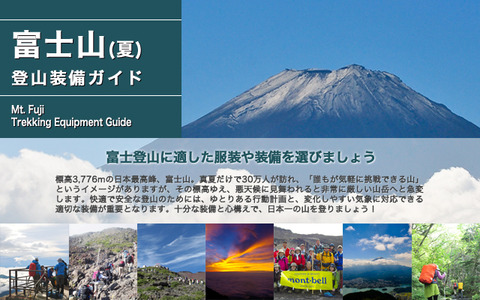

1878(明治11)年、イザベラ・バードという英国の女性旅行家が、横浜にやってきました。47歳の彼女は通訳兼従者として雇った一人の日本人と共に、約3カ月をかけて東北や北海道を巡ります。その数年後に著されたのが「日本奥地紀行」。

それにも「日本旅行で大きな障害になるのは、蚤の大群と・・・」と書かれています。

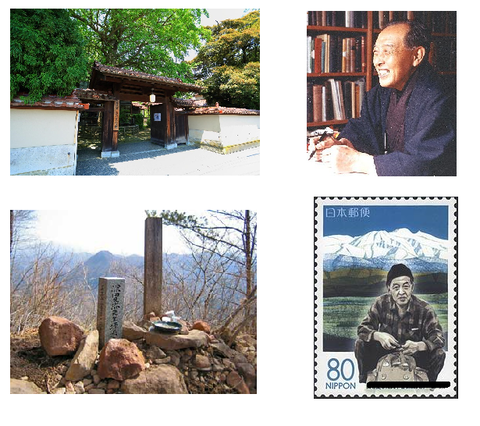

この「日本奥地紀行」をテキストに1975(昭和50)年前後に数度の講読会を催したのが、宮本常一(みやもとつねいち/1907~1981)。日本民俗学の泰斗であった人です。

この講読会で、宮本常一は自身の豊富な知識を交えながら、イザベラ・バードの旅を語っています。

「ねぶたと蚤」の話は、この講読会における宮本常一の話をまとめた「イザベラ・バードの旅~「日本奥地紀行を読む」~」で知りました。

「日本奥地紀行」以上に興味深く読みました。

原書を上回る注釈書。そういうものもあるのですね。

※東北の三大祭り:他に、「仙台の七夕」と「秋田の竿燈(かんとう)」。

※泰斗(たいと):泰山北斗(たいざんほくと)を略したもの。(泰山は中国にある名山。日本の富士山のような存在。北斗は北斗七星。)その道やその世界で最も尊敬される大家のこと。

※「イザベラ・バードの旅~「日本奥地紀行を読む」~」を読んで:明治初期の日本人のものの考え方などを知ることができます。読み進むほどに、現代の我々とは異なる部分の多いことに驚かされました。

よく用いられるフレーズ「日本人らしさ」とは、いつの時代の日本人のことを指すのか?