象潟や雨に西施がねぶの花(きさがたや・あめにせいしが・ねぶのはな)

「奥の細道」の旅で芭蕉が象潟を訪れたのは、1689(元禄2)年の6月15日(今の暦では7月31日になるそうです)。

芭蕉は、雨に煙る象潟を西施の憂う風情になぞらえて、この句を詠みました。

当時の象潟は、東の松島(宮城県)と並び称された美しい多島海。

「奥の細道」には、「江の縦横一里ばかり、俤(おもかげ)松島にかよひて、又異なり。松島は笑ふが如く、象潟はうらむがごとし。」とあります。松島を詠んだ句がない(※1)ことを考えると、きっと芭蕉は笑う松島よりうらむ象潟に強く惹かれるものがあったのでしょう。

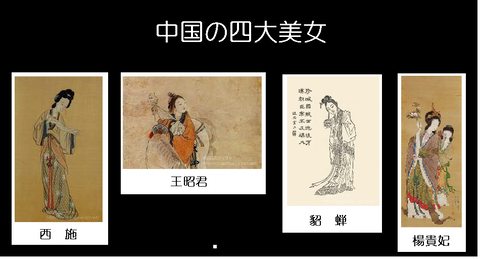

因みに、西施とは中国の絶世の美女。王昭君・貂蝉・楊貴妃と合わせ、中国の四大美女(※2)といわれます。

この芭蕉の句、とりわけ「西施」の二字に導かれ象潟を訪れたことがあります。

驚きました。

多島海が多丘陸になっていました。

芭蕉が訪れた115年後に起きた象潟地震によるものです。

私が象潟に行ったのは、あの東北大震災の数年後のこと。

福島原発の惨事が否応なく思い起こされました。

日本の原発はその殆どが海岸部にあります。

象潟地震で海底が隆起したなら、逆に海岸の陸地が沈降することだってあるでしょう。それが自然の理(ことわり)です。

象潟地震で海底が隆起したなら、逆に海岸の陸地が沈降することだってあるでしょう。それが自然の理(ことわり)です。

「桑田変じて滄海となる」は、通常は世の中の移り変わりの激しさを表すことばですが、この場合はそのままの意味になります。

そうなれば、津波どころではありません。

芭蕉に日本の原発の危うさを教えられた気が、今もしています。

象潟は、秋田県南部のにかほ市にあります。

※2:中国の四大美女

■西施(せいし):春秋時代。越王・勾践(えつおう・こうせん)がライバルの呉王・夫差(ごおう・ふさ)を堕落させる目的で献じた女性。勾践の目論見通り、呉滅亡の因となりました。文字通り傾国の美女。※西施の顰(ひそ)みに倣(なら)う:西施が病苦に眉をしかめる姿がこの上なく美しかったので、醜女が自分も顔をしかめれば美しく見えるかと思い、まねをしたという故事。物事の本質をとらえず、うわべだけむやみに人のまねをすることのたとえ。

■王昭君(おうしょうくん):前漢時代。前漢の元帝が匈奴の王を懐柔するために贈った女性です。

■貂蝉(ちょうせん):「三国志演義」に登場する架空の人物。豪傑・呂布(りょふ)を骨抜きにした女性として描かれています。

■楊貴妃(ようきひ):唐時代。玄宗皇帝の寵愛振りと悲劇的最期は「長恨歌」(ちょうごんか・白居易)に詳しく描かれています。