■の中に共通して入る漢字を考えてください。

(A) ■我・■失・健■

(B) ■運・■型・裏■

(C) ■縄・圧■・順■

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

〔***〕を埋めてください。はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

お盆ですね。

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

はじめに:

Q&A方式の構成上、お伝えしたい知識のキモは解答欄に書いてあります。ご自身の認識に思い違いや勘違いがないかをチェックすることも含め、もう1クリックして解答篇にお進みください。

~~~~~~~~~~~~~~

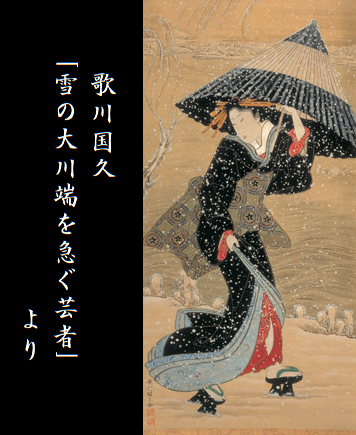

季節の名句のご紹介です。 ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ 今の季節を感じさせる名句9句です。 発句の部分を埋めて、作者を選んでください。 ※発句の最初の一音のみ、ヒントとして示してあります。 A)〔ゆ・・・〕 二の字二の字の 下駄の跡 B)〔こ・・・〕つひの栖(すみか...