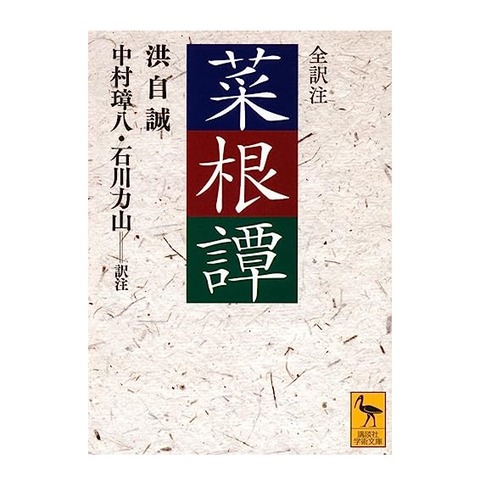

「菜根譚(さいこんたん)」は中国の明の末期(1600年前後)に書かれたものです。

その頃の明は、儒教的道徳が形骸化し、政治家や官僚たちが腐敗していました。派閥争いが続き、優秀な人材が斥けられ、代わって自身の出世のために上に忖度するような人間が幅を利かせる時代でした。

著者は洪自誠(こうじせい)。優秀であったもののその高潔さのために世を厭い、隠遁し、そして著したのがこの著です。生き辛い世の中にあって、どう身を処していけば良いのか? そんな処世訓の最高傑作の一つとされているものです。

日本には江戸時代に伝えられて以来、その説くところが広く受け入れられ、日本人の人生に対する考え方に大きな影響を及ぼしました。

前置きが長くなりました。そんな「菜根譚」の350余の断章の中から、私の好きなもの数章をご紹介します。

年頭です。なにか一つでも読者の今年を生きるための糧となれば幸いです。

▼延促は一念に由り、寛窄はこれを寸心に係く。故に機閑なる者は、一日も千古より遥に、意広き者は、斗室も寛くして両間の若し。

(えんそくはいちねんにより、かんさくはこれをすんしんにかく。ゆえにきかんなるものは、いちじつもせんこよりはるかに、いひろきものは、としつもひろくしてりょうかんのごとし。)

※時間の長短にせよ空間の広さにせよ、その人の心の持ち方によるものである。心のゆったりした人にとっては一日であっても千年より長く、心の広い人にとってはちっぽけな部屋であっても天地の間のように広い。

▼花は半開を看、酒は微酔に飲む、此の中に大いに佳趣あり。

(はなははんかいをみ、さけはびすいにのむ、このなかにおおいにかしゅあり。)

※花は半開(五分咲き)を愛し、酒はほろ酔いに飲むことにこそなんとも言えぬ趣がある。

▼一苦一楽、相磨練し、練極まりて福を成す者は、その福始めて久し。一疑一信、相参勘し、勘極まりて知を成す者は、その知始めて真なり。

(いっくいちらく、あいまれんし、れんきわまりてふくをなすものは、そのふくはじめてひさし。いちぎいっしん、あいさんかんし、かんきわまりてちをなすものは、そのちはじめてしんなり。)

※苦しんだり楽しんだりして努力を重ねた末に得た幸福であればこそ、その幸福は長続きする。疑ったり信じたりして苦心を重ねた末に得た知識であればこそ、その知識は本当に身に付く。

いかがでしたか?

幸い「菜根譚」については日本でも多くの紹介書があります。興味を持たれたなら、どうか一読され、ご自身にピッタリするものを探してください。

〔出典〕